20世纪70年代,长白山自然保护区管理局科研所工程师张延成鉴定昆虫标本。 (长白山自然保护区管理局提供)

瞭望员日常监测,确保及时发现火情。 (长白山自然保护区管理局提供)

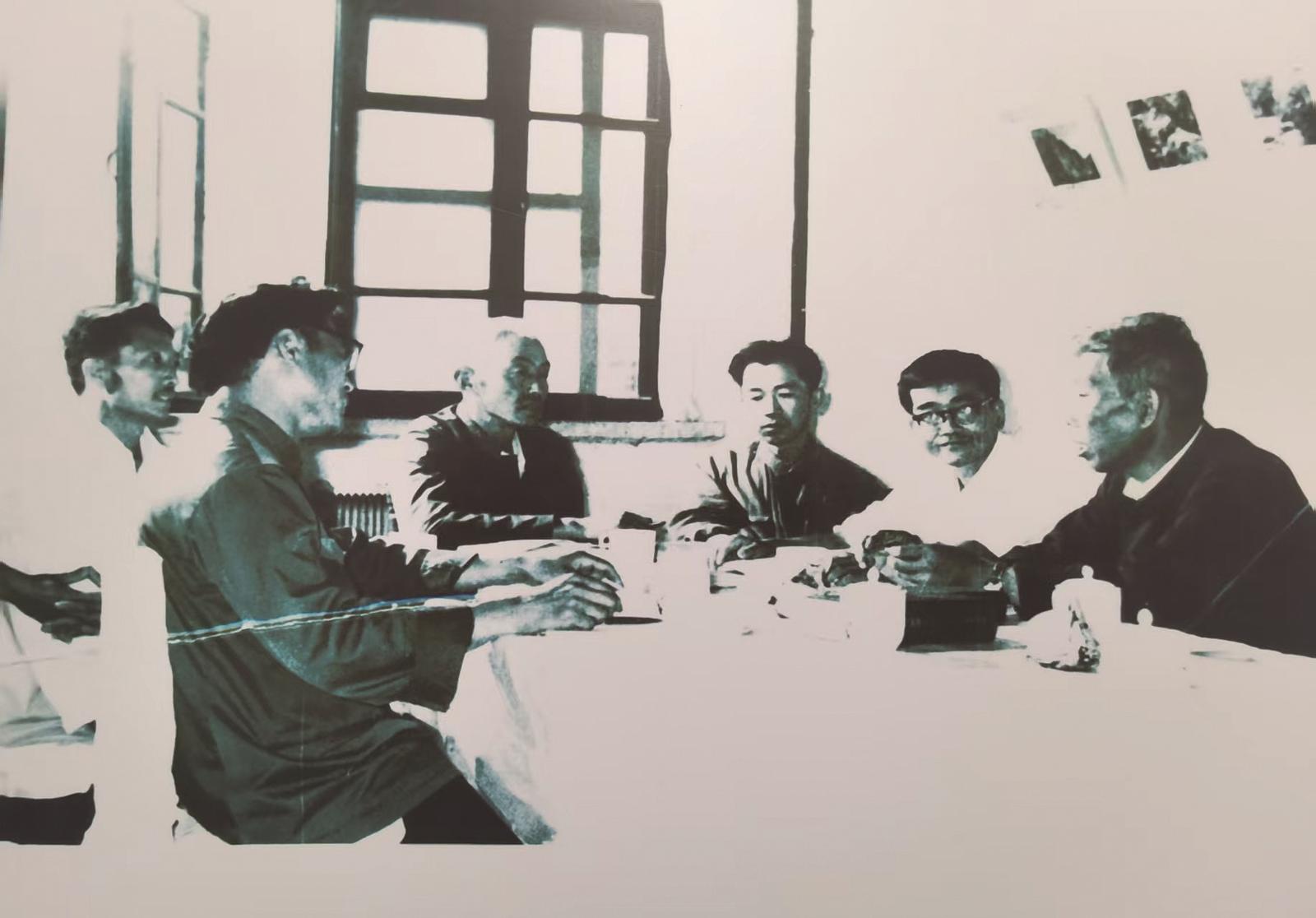

1979年,长白山自然保护区管理局科研人员探讨科研方向。 (长白山自然保护区管理局提供)

1974年保护局管理用房建成并投入使用。 (长白山自然保护区管理局提供)

20世纪80年代,长白山自然保护区管理局科研所赵正阶等科研人员救护野生动物。 (长白山自然保护区管理局提供)

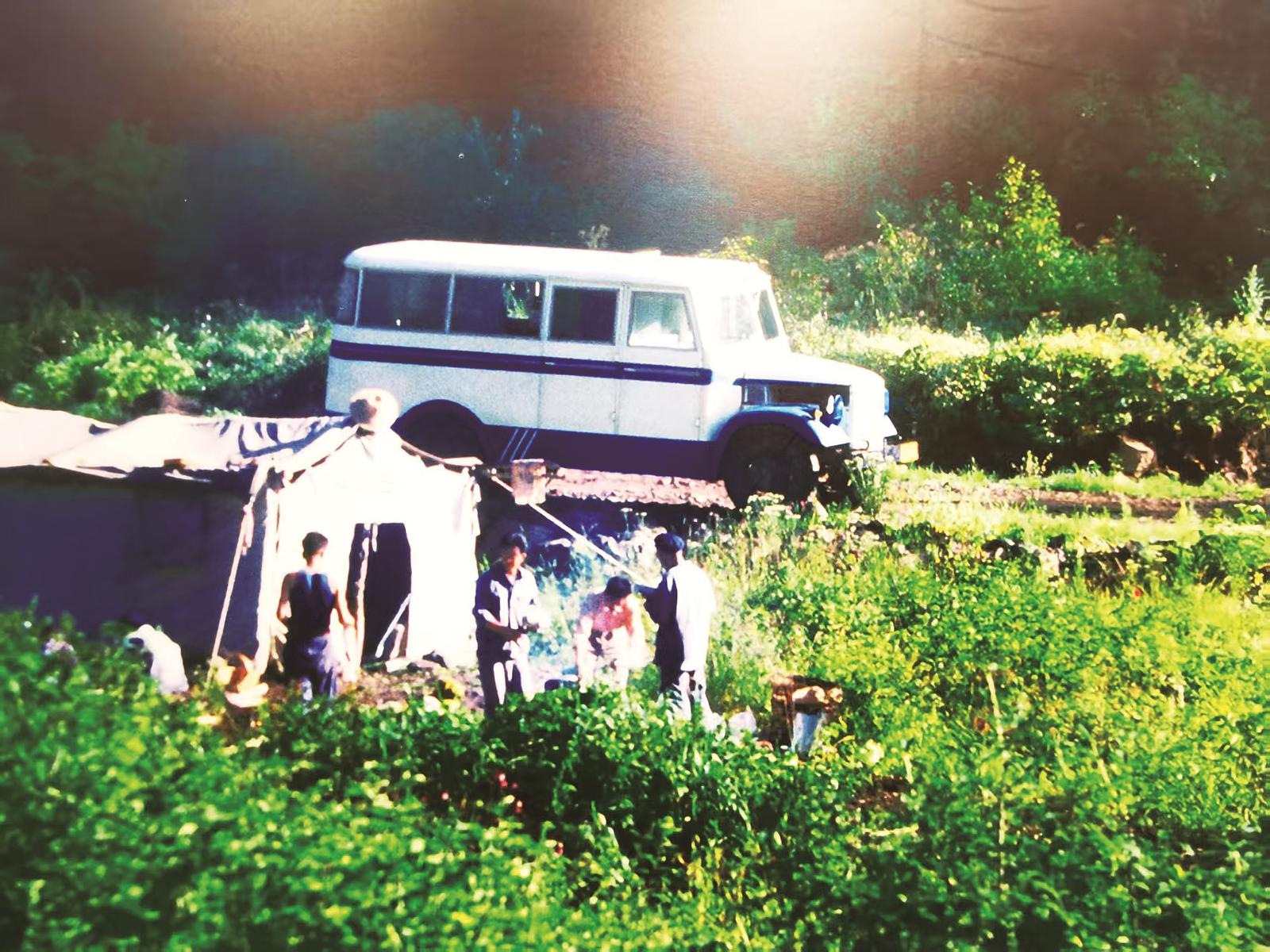

20世纪80年代,长白山自然保护管理局研究所科研人员野外调查宿营地。 (长白山自然保护区管理局提供)

渣锥火山剖面。 (长白山管委会地震局提供)

大自然的鬼斧神工——锦江大峡谷。

绿渊潭。 张永清 摄

熔岩刺。 (长白山管委会地震局提供)

2025年9月,森林防火技能大比武。

长白山保护开发区池北区。

雄峙于欧亚大陆东缘的长白山,是大自然馈赠给人类的自然生态瑰宝。

六十五载风雨兼程,六十五载砥砺守护,长白山自然保护区成立以来,让昔日庄严的“圣山”秘境,成为享誉世界的生态高地;让依赖传统经验的保护模式,逐步迈向信息化监测与全民参与共促的新时代。

65年来,一代代长白山守护者以科研为笔、以坚守为墨,在这片神奇的土地上书写了生态保护的壮丽篇章,让长白山不仅成为地质奇观的展示窗口、森林防火的坚固堡垒,更成为物种繁衍的温馨家园,铸就了一张闪亮的世界级生态名片。

地质奇观耀天地:

打造世界级地质公园,奏响科普与保护交响曲

晨雾缭绕的河洛文化园,百余根粗面岩柱傲然挺立,表面的纹路如岁月镌刻的史诗,静静诉说着长白山亿万年的地质变迁。导览者指尖划过岩石风化的节理,将“千年大喷发”的壮阔场景娓娓道来——炽热的碎屑流奔涌峡谷,留下的炭化木与堆积层,成为地质学家还原火山喷发序列的珍贵物证。这里,既是公众接触地质遗迹的前沿阵地,更是科学与教育深度融合的重要窗口。

长白山的地质价值,在时光的淬炼中不断被发掘与印证。2009年,长白山获批国家地质公园,拉开了地质科研深耕细作的序幕。天池湖底探测揭开水下地貌神秘面纱,四里洞熔洞科考探寻地下地质奥秘,火山熔岩台地与碎屑流层系统填图厘清地质脉络……一项项扎实的科研工作,为地质遗迹的学术命名、分级保护和科普展示提供了坚实依据。中朝联合开展的天池水域探测,精准绘制湖底地形与等深线,明确湖滨温泉分布及水体体积等关键参数,助力长白山世界地质公园规划与监测筑牢根基。正是这份对科学的严谨追求,让长白山在2024年成功跻身联合国教科文组织世界地质公园网络,向世界展现中国地质遗产的独特魅力。

保护与共享并重,是长白山世界地质公园坚守的理念。针对核心生态承载区内的地质遗迹,保护区划定严格红线,严禁任何形式的开放与破坏,守护原始地质风貌;对于可进入的地质点,实施精细化园区管理,规范游览步道,设置科普标识与安全提示,让公众在安全有序的环境中领略地质奇观,收获知识与敬畏。20处典型地质遗迹前,讲解牌上的文字理性不失温度、专业不乏生动,诠释了“保护与利用并行不悖”的深刻内涵。

科研与科普同频共振,让地质知识进入寻常百姓家。过去二十余载,保护区累计开展500余场面向中小学生及公众的科普讲座与研学实践活动,逾十万人次在互动中感受地质科学的魅力;线上线下科普展、专题纪录片通过电视与新媒体平台,将长白山的“火山故事”传遍大江南北。中央电视台制作的多部火山科考与监测专题片,让更多人深刻理解保护地质遗迹的重要意义,将专业的地学知识转化为全民守护生态的自觉行动。

长白山独特的纵向地貌带谱,是大自然打造的“天然地质课堂”。在不足50公里的水平距离内,海拔从720米攀升至2700多米,针阔混交林带、针叶林带、岳桦林带、高山苔原带依次铺展,完整呈现垂直分布的生态奇观。锦江峡谷、鸭绿江峡谷、浮石林峡谷中,千年大喷发留下的碎屑流层与石林微地貌,为研究爆炸式火山喷发序列提供了不可多得的天然样本,让地质遗迹成为解读气候、生物与地貌相互作用的生动教材。

长白山地质公园打破科研与旅游的壁垒,以“研学”为纽带搭建沟通桥梁。带领学生观看红外相机捕捉的黑熊爬树影像,引导游客解读锥形火山、熔洞残迹与沉积层的地质密码,将地质学家的野外日记转化为现场解说词——科研成果与公众教育相互赋能,让地质遗迹在保护中充分发挥“社会教育”的最大价值。

制度先行,为地质遗迹保护保驾护航。长白山早在规划之初,便构建起涵盖地质点分级保护、禁止性开放名单、应急监测与修复预案的完整治理框架。地质公园并非孤立存在,而是深度融入保护区整体管理体系,与森林防火、物种保护、科研平台建设及地方发展规划紧密衔接,始终坚守“保护为本、发展为辅”的运行逻辑。

在河洛文化园、聚龙温泉部落等示范点,地质遗迹保护与当地文化传承、旅游发展、生态教育实现有机融合,在生态红线内推动品质提升。面向未来,长白山地质公园的使命不止于展示地质奇观,更将以地质学知识为支撑,助力防灾减灾、深化科普教育、发展可持续旅游,努力成为生态文明建设的示范样板与重要课堂。

林海守望筑屏障:

织密森林防火立体网,筑牢生态安全防火墙

清晨的长白山,薄雾尚未散尽,长白山自然保护管理中心头道保护管理站的副站长崔洪鹤已带领巡护队员整装待发。“按原计划分组,上山注意安全,服从指挥!”简短有力的指令下达后,三组巡护队员各司其职,沿着清理整洁的样线向山林深处进发。记录野猪蹄印、标注松毛虫啃食痕迹、登记疑似病虫害植株——巡护工作细碎而繁重,十公里的日巡护里程、浸透汗水的衣裳、蚊虫叮咬的痕迹,都是他们坚守的见证。崔洪鹤介绍,疫病虫害防治、打击盗采红松种源、常态防火巡护,是巡护工作的“三条主线”,三者同步推进,守护山林安全。

瞭望塔上,王孝华用20多年的坚守诠释着责任与担当。清晨登塔远眺,夜晚轮岗值守,寒风与寂静是瞭望员的日常。台站没有自来水,餐食靠轮换补给,即便轮岗期间,也必须确保24小时不间断监视。“我们是长白山防火前线的‘眼睛’,守护的不仅是这片原始森林,更是人类与子孙后代共有的自然遗产。”这份朴素而坚定的职业信仰,是长白山能够实现连续多年无重大森林火灾的重要保障。

长白山的森林防火体系,是一张集“点位守望”与“线路巡护”于一体的严密网络。20世纪80年代启用的“四米线”样带(1公里×1公里长期样线),是保护区在长期实践中积累的宝贵经验。长白山自然保护管理中心疫源疫病科室负责人史国强指出,这些样带既是野生动植物监测的重要样本,更是森林防火与日常巡护的“生命线”——每条样带都清理出二至四米宽的通道,供巡护员通行、设备安装及红外相机布控。借助这些“长期样带”,科研人员与巡护队能够及时掌握林区病虫害情况、树种变化及动物活动轨迹,真正实现“防患于未然”。

制度与物资双管齐下,为森林防火提供硬核支撑。长白山保护开发区党工委、管委会高度重视森林防灭火工作,积极构建联防联控机制,与周边七个林业局签订联防协议,形成“党、政、军、警、民”协同联动的防火格局。长白山应急管理局储备了涵盖67类、共计2.37万余件的防火物资,总价值超330万元;全区瞭望塔、监测站及远程视频系统持续升级,15座瞭望台接入远程视频监控,“瞭望——地面巡护——无人机、直升机”联动模式成为现实。

空中、地面、云端协同发力,立体式防控架构全面建成。空中巡航依靠直升机、无人机开展大范围监测;瞭望观测整合塔台值守与远程“森林眼”系统,实现全方位覆盖;地面巡查由巡护员与扑火队伍共同执行,深入林区排查隐患;远程监控借助红外相机与火险因子站,实时捕捉异常情况。3300余台红外相机遍布林区,构建起“天空地”一体化监测网络,为巡护工作提供精准影像证据与行为线索;直升机取水池、44个风灾区与边境线储水罐、履带式灭火装甲车等装备,确保火情发生时能够第一时间开展扑救,最大限度降低生态损失。

防火工作,既要“硬件”过硬,更要“人心”凝聚。每年春秋防火关键期,长白山管委会组织大量机关干部脱产下沉至11个基层站卡口,与一线保护站职工同吃同住、同巡同护,抽调近400名干部充实前线力量。每逢清明、“五一”、“十一”等重大节假日及重点时段,全面开展火源截留与专项检查,严格管控野外用火、车辆烟蒂、露营明火等人为风险点。通过严格的制度执行,将“人人参与、人人服从”的社会共识转化为具体的监护行动,构筑起全民防火的坚实防线。

偌大的保护区,自然有诸多难题,多年来,长白山一直科学应对风险隐患。1986年,朝鲜15号强台风造成长白山1.1万余公顷原始林倒伏,形成大面积风灾区。其中近8929公顷风灾区至今未能自然恢复,草甸化现象与可燃物堆积成为潜在火险源。对此,长白山管委会联合科研部门,科学制定可燃物降载、工程修复与生态恢复相结合的解决方案,在有效治理火险的同时,坚守生态原真性底线,以耐心与长期投入推动生态修复。

实战演练是检验防火体系效能的“试金石”。长白山每年依据《森林火灾应急预案》组织年度实战演练,统筹扑火队伍、应急指挥中心与物资保障单位,全面演练信息上报、兵力调配、图像传输、医疗救援、交通管制等实战环节,持续完善预案的可操作性。在今年9月15日上午10时30分,一场防火技能演练正在举行,观测员通过对讲机紧急上报“树冠火”火情,指挥中心迅速启动增援程序,参演人员按照预定流程高效完成从火情上报到成功灭火的全链条处置,确保预案在实战中“能跑通、用得上”。多年来,这样的大小演练在长白山从未间断。

科技赋能,推动森林防火从被动应对转向主动防控。红外相机快速捕捉异常温度,无人机开展火场侦察与精准投滴,直升机与AG600平台实施空中支援与取水——科技手段的应用,让火情发生时能够在最短时间内集结资源开展扑救,最大限度减少生态损失。正是凭借这套高效的防控体系,长白山在复杂地形与多变气候条件下,始终保持着连续多年“无重大森林火灾”的良好记录。

面对气候变化带来的新挑战,长白山森林防火工作不断调整优化。春秋两季火险窗口延长、极端高温少雨事件频发、户外活动量持续增长,都对防火工作提出更高要求。长白山保护开发区始终坚持以“科技+制度+人力+公众”构建闭环体系,不断提升预警精细化水平、充实应急物资储备、强化常年化公众教育,以体系韧性守护林海安全,为未来几十年的生态保护筑牢“防火墙”。

万物共生绘新篇:

科研救助制度齐发力,守护生物多样性宝库

午后的长白山自然保护管理中心野生动物救助站,暖意融融。兽医崔秀成在记录板上认真更新着三只获救动物的恢复情况:此前浑身湿漉的獐子已开始试探性进食,秋沙鸭的羽翼愈合良好,红隼的伤口经清创处理后正稳步康复。

“无论野生动物由哪个部门或个人送来,我们都会第一时间进行伤口清理、全面检查与包扎,通过科学系统的康复训练帮助它们恢复自然状态,待达到放生条件后,让它们重回山林。”救助站站长王伟的话语朴实而温暖。2025年以来,救助站已成功救治22只野生动物,其中既有国家一级保护动物中华秋沙鸭,也有国家二级保护动物红隼及多种“三有”动物。这些看似微小的救助案例,生动彰显了长白山生态保护体系的专业性与人文温度。

长白山不仅是地质奇观的殿堂,更是生物多样性的宝库。保护区内已记录野生植物1669种、野生动物2125种,拥有完整的植被垂直带谱与丰富的菌物资源,无愧于“物种基因库”与“生态博物馆”的美誉。对物种的监测并非偶然为之,而是依托长期样线、4米宽巡护带、红外相机及定点样点,构建起系统化的数据采集网络,动态绘制生物多样性变化图谱,为物种恢复、栖息地修复与生态工程实施提供科学依据。

保护成效,用数据说话。中华秋沙鸭繁殖幼鸟数量从2019年的49只增长至2024年的92只,种群规模稳步扩大;紫貂、马鹿、狍的相对丰度指数(RAI)显著回升,活动范围不断扩展;长白松分布面积自2015年以来持续扩大,生态优势更加凸显。更令人振奋的是,2023年,通过长期影像监测与地面巡护,科研人员多次记录到疑似东北虎活动的证据——红外相机捕捉到18次相关信息,其中6次为疑似活体影像,12次为足迹痕迹,初步判断区域内至少有2只东北虎活动。这些珍贵的观测数据,标志着长白山生态链逐步修复,顶级掠食者有望回归,是65年生态保护工作取得实效的有力证明。

科研平台是生态保护的“智慧引擎”。长白山自然保护区积极与中国科学院、中国林业科学院等顶尖科研机构合作,搭建国家级与省级科研平台,累计实施百余项科研课题,建成植物低温种质库,成功保存600余种植物种子,为长期种质保护与科研利用提供保障。这些科研成果不仅直接应用于生态修复工程,更用于评估保护区生物多样性长期变化趋势,让保护决策摆脱经验依赖,真正建立在科学数据与专业判断之上。

法治护航,为生态保护筑牢制度根基。早在1988年,长白山便出台《吉林长白山国家级自然保护区管理条例》,在全国率先实现自然保护区“一区一法”的制度突破;管委会成立后,持续强化管理力量与体制建设,层层压实保护责任,全面推行行政首长负责制、林长制、河湖长制,确保保护责任可追溯、可考核,构建起日趋完善的制度保障体系。

公众参与,激活生态保护的“软实力”。保护区将巡护线路转化为自然教育课堂,组织学生、志愿者与社区居民观看红外相机拍摄的野生动物视频,在孩子们好奇的目光中播撒保护意识的种子;借助节日节点开展丰富多样的科普活动、主题展览与研学体验,降低生态保护的参与门槛,让更多人能够以适合自己的方式,成为长白山生态守护的一分子。

在守护生态的同时,长白山积极探索“保护—利用—修复”协同发展的路径。以生态保护为根本底盘,因地制宜发展研学旅游、康养度假、山地运动、温泉体验等差异化旅游业态,既为地方带来可观的游客流量与消费收入,也为当地居民创造了多样化的就业机会。2025年上半年,长白山接待游客数量突破260万人次,旅游产业已成为推动区域经济发展、改善民生福祉的重要力量,而这一切都建立在严格生态保护的坚实基础之上,实现了生态效益与经济效益的和谐统一。

国际合作,提升长白山在全球生态治理中的话语权。保护区定期举办国际生态论坛,与海外保护地建立姊妹公园合作关系,联合朝鲜地震局开展天池水域联合探测等跨境项目——这些合作不仅促进了科研方法与监测技术的交流互鉴,更推动了东北亚地区跨境生态治理与区域协作,为维护东北亚生态安全贡献了“长白山方案”。

从个体坚守到制度保障,从科学监测到公众参与,长白山的生态保护是一项长期而宏大的社会工程。每一次野生动物的成功放生,每一片受损林地的恢复生机,每一条污染河流的清澈重现,都凝聚着巡护员与科研人员的心血与汗水,也离不开法律法规的刚性约束、物资技术的坚实支撑,更饱含着千千万万公众的理解与支持。这份跨越六十五年的守护动能,是长白山未来持续擦亮“国际生态名片”的根本所在。

六十五载风雨兼程,长白山自然保护区完成了从珍稀自然样本到国际性保护地的华丽蜕变,成为集科研、保护、公共教育功能于一体的生态标杆。这里,既有地质奇观的雄奇峥嵘,也有生命万物的蓬勃恢宏;既有瞭望塔上的不眠守望,也有救助站内的温暖守护。

面向未来,长白山的生态保护之路依然任重道远,但我们坚信,长白山将始终以科学为标尺、以制度为轨道、以公众为力量,必将在生态保护的征程上继续前行,走出一条具有中国特色、彰显世界意义的自然生态保护之路,为全球自然、生物多样性保护与生态文明建设贡献更多中国智慧与力量!

微信公众号

微信公众号